Présentation.

Ce court sermon pascal est tiré d’un manuscrit bénédictin parisien du début du 16e siècle[1]. Selon Dom Yves Chaussy, à qui nous l’avions montré, « il y a tout lieu de croire que l’exemplaire vient de Montmartre, où la réforme fut introduite en 1504 »[2]. Portant une signature difficilement lisible, il renfermerait une première version des Statuts d’Étienne Poncher[3], évêque de Paris de 1503 à 1519. La fin du manuscrit est occupée par quelques sermons pour Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption et la Toussaint (p. 310-352)[4].

On ne saurait trop souligner l’intérêt, dans l’histoire de la spiritualité française, de ce courant de Réforme catholique au tout début du 16e siècle - dont l’évêque de Meaux Guillaume Briçonnet (1470-1534) est la figure la plus représentative - souvent encore mal connu ou mal apprécié et précédant de peu la « révolution » protestante qui l’a quelque peu éclipsé. L’influence du chancelier Jean Gerson (1363-1429) semble être aussi prédominante[5].

Le texte insiste sur le combat (cf. l’expression « la bataille de la Passion ») que se livrent le Christ et Satan. On trouve ainsi d’un côté l’Agneau immolé ou le Lion de Juda victorieux et de l’autre le lion infernal « cherchant qui dévorer »[6], le dragon, l’antique serpent ou encore Léviathan (« pris à l’hameçon comme le poisson »[7]), c’est-à-dire le Diable que le moine doit « chasser de son cœur » et dont il doit « saisir l’engeance de sa pensée et la fracasser contre le Christ »[8].

Par ailleurs, dans les Statuts, on trouve ainsi développé le passage de la Règle (I, 3-5) consacré au combat spirituel des ermites : « Et hermittes […] ont apprins a baitailler contre le diaible et ne penent sans consolation daultruy a layde de dieu resister contre les vices de la chair ou de cogitations » (p. 13)[9].

Rappelons que l’on peut lire sur la croix de Metten, dite de saint Benoît (le plus vieux manuscrit y faisant allusion date de 1415), au pouvoir exorciste, l’inscription suivante : « Crux sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. » (« Que la Croix sacrée soit ma lumière. Que le Dragon ne soit pas mon guide. »)[10].

On peut relire aussi avec profit les deux sermons que composa saint Bernard sur le verset 13 du psaume 91 que lisent les moines à l’office de Complies : « Tu marcheras sur l’aspic et le basilic, et tu fouleras le lion et le dragon », ainsi que son sermon pascal commençant par cette citation de l’Apocalypse : « Ecce vicit Leo de tribu Juda ! »[11]. « Cette acclamation sera l’une des paroles sacrées les plus répétées dans le symbolisme et l’hermétisme chrétiens ; et la foi, la confiance des peuples en la vertu des paroles saintes, lui attacheront même un pouvoir de protection spéciale en l’employant comme une formule d’exorcisme ou de talisman pieux » selon Louis Charbonneau-Lassay[12].

Enfin, Jésus est présenté comme le nouveau Samson qui extermina tous ses ennemis en se sacrifiant et « par sa mort vainquit la mort »[13], nous donnant l’espérance de la résurrection de la chair par sa descente aux enfers et sa glorieuse résurrection d’entre les morts.

L’admirable fin du Benedictus, ou Cantique de Zacharie, semble imprégner en profondeur le texte :

« Per viscera misericordiæ Dei nostri, in quibus visitavit nos, oriens ex alto. Illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos pedes nostros in viam pacis »[14].

Ce « chemin de la paix » est la voie même que la famille bénédictine suit depuis des siècles.

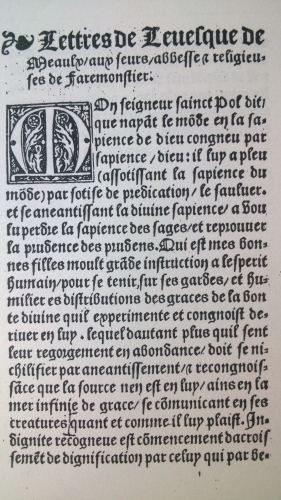

Texte original (début du 16e siècle).

Apres que la baitaille de la passion nostre seigneur ieh[s]uscrist fut consummee et que le dragon et vieil serpant qui est appele diaible et sathanas[15] qui est cruel plus que ung lion[16]. Apres doncques quil cuidoit avoir en victoyre laygnel iesus[17] tue et mys a mort. Adonct commensa le dict aygnel a resplendir et monstrer sa puissance quant descendit en enfer. Et par sa puissance divine comme lion tres fort de la lignee de Juda[18] ce esleva contre le fort arme cest ass[a]voir le diaible et luy esta [sic] sa proye quil avoit ja par longtemps tenue en prison et brisa les portes denfer[19] et lia le vieil serpant cest a dire il refrena sa puissance et monestie par la vertu de la croix et de sa benoiste passion. Adonc fut prins levia[t]ham a lamesson comme le poisson[20] et est cheut es las quil avoit tendus[21] car en cuydant trouver aulcune chose fenne [?] au chef de toute saincte eglise c’est en iesus[22] pour laquelle chose il sugera aulx juifz de le fere mourir et par la mort dicelluy il perdit tous ceulx qu’il avoit ja prins cest assavoir ceulx qui estoient au limbe[23] qui est pres enfer. Adonc urent grant joye les sainctz peres qui estoient a la region du limbe et de lombre de mort[24] quant ilz virent venir la clarte de nouvel la lumiere que cy longtemps avoient attendue et desiree[25]. Adonc fut acomplie la figure de sanson qui fit plus grant occision de ces ennemys en mourant que il navoit faict en son vivant[26]. Apres que j[e]h[s]uscrist qui est la vertu et la sapience de dieu par sa benoiste mort et passion eut vincu lacteur de mort et de dempnacion il nous ouvrist luys et lentree de paradis et de salvation perdurable quant par sa divine puissance il ce ressucita soy mesmes de mort a vie[27]. Apres que son corps eust este au sepulcre par troys jours non pas entiers affin quil nous donnast esperence que nous ressuciterons une foys c’est assavoir en la fin du monde en corps et en ame.

Adaptation en français moderne.

Après que la bataille de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ fut achevée et que le dragon et antique serpent, qui est appelé Diable et Satan et qui est plus cruel qu’un lion, après donc que celui-ci croyait avoir vaincu, tué et mis à mort l’Agneau Jésus, c’est alors que le dit Agneau commença à resplendir et à montrer sa puissance quand il descendit en Enfer.

Et par sa puissance divine, comme le Lion très fort de la lignée de Juda, il s’éleva contre le fort armé, à savoir contre le Diable, et il lui ôta sa proie qu’il avait depuis longtemps déjà retenue en prison, brisa les portes de l’Enfer et lia l’antique serpent, c’est-à-dire qu’il réduisit sa puissance et sa domination par la vertu de la Croix et de sa Passion bénie.

Léviathan fut alors pris à l’hameçon comme le poisson et il est tombé dans les filets qu’il avait tendus, car, en croyant trouver quelque chose mauvaise [?] à la Tête de toute la sainte Église, c’est-à-dire en Jésus, pour laquelle chose il suggéra aux Juifs de le faire mourir. Et, par la mort de celui-ci, il perdit tous ceux qu’il avait déjà pris, à savoir ceux qui étaient dans les Limbes qui se situent près de l’Enfer. C’est ainsi que les saints Pères, qui étaient dans la région des Limbes et de l’ombre de la mort, eurent une grande joie quand ils virent venir à nouveau la clarté, la lumière qu’ils avaient en ce lieu longtemps attendue et désirée.

Ainsi fut accomplie la figure de Samson qui fit un plus grand carnage de ses ennemis en mourant qu’il ne l’avait fait de son vivant. Après que Jésus-Christ, qui est la Force et la Sagesse de Dieu, eut vaincu, par sa mort bénie et sa Passion, l’auteur de la mort et de la damnation, il nous ouvrit la porte et l’entrée du Paradis et du salut éternel, quand par sa puissance divine il se ressuscita lui-même, passant de la mort à la vie ; après que son corps eut été dans le sépulcre pendant presque trois jours entiers, afin qu’il nous donnât l’espérance que nous ressusciterons un jour, à savoir à la fin du monde, corps et âme.

Jean-Marc Boudier

[1] Il s’agit d’un manuscrit en français sur papier (8 x 13 cm.), daté de 1503 en page de garde et dans le texte. L’écriture petite, bien que fine et régulière, est parfois assez difficile à lire, avec de nombreuses abréviations. L’orthographe et la syntaxe posent aussi quelques difficultés. Le texte commence ainsi : « Sensuyt les statustz en francoiz selon la Regle sainct benoist ».

[2] Lettre du 12 mai 1992.

[3] Voir Dom Yves Chaussy, Les Bénédictines et la Réforme catholique en France au XVIIe siècle, Paris, Éditions de la Source, 1975, t. 1, p. 21 ; Louise Coudanne, « De la Règle réformée de Fontevraud (1479) aux Statuts d’Étienne Poncher (1505) », dans Revue Mabillon, 1979, p. 393-408.

[4] « Sensuit plusieurs beaux sermons pour lire la veille des grans sollempnites en chapitre. Premierement : Pasques. »

[5] On peut trouver de nombreux renseignements dans Michel Veissière, L’évêque Guillaume Briçonnet (1470-1534), Provins, 1986 et, du même auteur, Autour de Guillaume Briçonnet (1470-1534), Provins, 1993.

[6] Au chapitre 91 (« De nostre puissance ») des Statuts contenus dans le manuscrit, on peut lire : « Nostre office de pasteur est donner a ediffier et non pas a destruyre. Nous sommes mys au guet et a la dignite episcopale non pas a faire embuches mais garder le trouppeau du lyon infernal qui brait et environne querant comment il pourra devorer de ses latz et deceptions le garder a lencontre » (p. 248).

[7] Voir Louis Charbonneau-Lassay, Le Bestiaire du Christ, 1940 (réédition Archè, Milan, 1975), chap. 103 : « Le Christ-pêcheur et ses engins », III. « Le Christ, pêcheur de Satan », p. 746-748.

[8] La Règle de Saint Benoît (d’après l’édition du XVe Centenaire, Desclée de Brouwer, 1980), Prologue, 28. Notre manuscrit traduit de près la Règle : « […] a dejecte de son cœur le maulvays diaible avecques sa persuasion et la adnichilée et des le commencement a retenu ses pensees en soy convertissant a J[e]h[s]uscrist […] » (p. 6, Prologue).

[9] Sur cette résistance à l’Ennemi, voir Eph 6, 11-13 ; Jc 4, 7 ; 1 P 5, 9, etc..

[10] Lire Charbonneau-Lassay, « La croix mystérieuse de Loudun », dans Charis, Archives de l’Unicorne, n° 1, Archè, Milan, 1988, p. 31-39.

[11] Dans Sermons pour l’Année, traduction, introduction, notes et index par Pierre-Yves Émery, Brepols – Les Presses de Taizé, 1990, p. 357-370 et 472-486.

[12] Le Bestiaire du Christ, op. cit., p. 44.

[13] La Prose du Dimanche de Pâques dit ceci : « La mort et la vie se sont livré un duel fantastique : le prince de la vie meurt, puis règne vivant » (« Mors et vita duello conflixere mirando : dux vitæ mortuus regnat vivus »).

[14] Lc 1, 78-79.

[15] Ap 12, 9 et 20, 2.

[16] Cf. 1 P 5, 8 : « Sobrii estote, et vigilate : quia adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit, quærens quem devoret » ; cf. Ps. 22, 14 et 22 ; Dn 6, 21 ; 1 M 2, 60 ; 2 Tm 4, 17.

[17] Cf. Ap 5, 6, etc. ; 1 P 1, 19.

[18] Ap 5, 5 ; He 7, 14.

[19] Cf. Ps 107, 16 ; Es 45, 2.

[20] Jb 40, 25 et suiv. ; sur Léviathan encore : Jb 3, 8 et 26, 13 ; Es 27, 1 ; Ps 74, 14 et 104, 26.

[21] Sur le filet : Ps 9, 16 ; 10, 9 ; 35, 7 ; 57, 7 et 2 Tm 2, 26.

[22] Col 1, 18.

[23] Sur ce sujet en général, voir l’article « Limbes » d’A. Gaudel dans le Dictionnaire de Théologie Catholique, t. 9, 1ère partie, col. 760-772.

[24] Cf. sur la sortie des ténèbres et de l’ombre de la mort et la cassure des fers : Ps 107, 10 et 14 ; la « vallée de l’ombre de la mort » : Ps 23, 4.

[25] Lc 1, 79 ; cf. Es 8, 23 ; 9, 1 et 60, 1-3.

[26] Jg 16, 30 : « multoque plures interfecit moriens, quam ante vivus occiderat ».

[27] Cf. saint Bernard, op. cit., p. 477.