Croix en fer forgé de la flèche de l'ancien clocher de l'église Saint-Pierre de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine). Elle fut démantelée en 1941 par les armées d'occupation, car elle gênait l'activité aérienne allemande sur l'aérodrome voisin.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Croix en fer forgé de la flèche de l'ancien clocher de l'église Saint-Pierre de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine). Elle fut démantelée en 1941 par les armées d'occupation, car elle gênait l'activité aérienne allemande sur l'aérodrome voisin.

La « Croix des Templiers » de Dingé (35).

(texte et illustrations de Jean-Marc Boudier)

Située à l’entrée du bourg de Dingé (dans le 35), à « La Poterie » sur la route de Tinténiac, la croix de chemin dite « des Templiers » semble remonter au Moyen-Age (certains disent du 13e siècle…)[1]. En granit, elle paraît avoir été remaniée au cours du temps et est assez abîmée mais offre encore des motifs symboliques dignes d’intérêt, bien que parfois difficiles à identifier et à interpréter. Sa forme générale et les sculptures qui l'ornent la rattacheraient aux plus anciennes croix médiévales recensées en Bretagne.

Sur sa face sud, on peut découvrir un motif de croix pattée taillée en réserve (c'est à dire que le sculpteur a dessiné sa figure, puis a prélevé de la matière en creusant légèrement de façon à faire apparaître les contours, enfin il a précisé par incision), s’inscrivant dans un carré et encadré à ses extrémités de quatre disques (des doubles cercles, celui d’en bas n’étant plus guère visible). L’ensemble est harmonieux, faisant ressortir la croix comme en relief ou au contraire laissant aussi deviner un motif de quatre-feuilles[2].

On retrouve ce symbole du double cercle sur d’autres croix attribuées au Temple, comme par exemple la « croix des Templiers » aux Basses-Chapelles (35) près de Lanhélin où il y avait une « commanderie » de l’Ordre. Cette croix de carrefour pour les pèlerins présente un double cercle à la croisée. Dans l'église paroissiale Saint-André de Lanhélin se trouvent aussi une pierre tombale, apparemment d'un architecte (un certain Piquebe ?), avec une croix templière ou hospitalière entre un marteau et un compas (tout comme à Brélévenez), ainsi que d’autres dalles funéraires avec de même une croix pattée à la branche inférieure allongée (nous n’avons pas réussi à identifier les noms gravés en haut).

A Plerguer (35) existe toujours une croix de chemin : la « croix du Fresne » qui porte dans sa croisée une croix pattée dans une couronne. Elle n'est vraisemblablement pas à son emplacement d'origine, peut-être vient-elle de la paroisse de Vildé-Bidon (commune de Roz-Landrieux), qui a appartenu à l'Ordre des Templiers. Une pierre creuse, qui évoque un bénitier, se trouve devant la croix.

Enfin, à Saint-Maudez (22), on peut voir dans le cimetière une croix vraisemblablement d’origine templière avec cinq cercles représentant les Cinq Plaies du Christ.

Sur la face nord de la croix de Dingé, on peut voir au centre ce qui ressemble à deux volutes opposées (comme deux crosses) qui sortiraient d’un motif en forme de vase ou de cœur (?). Sur la partie basse de la croix, qui est abîmée, se trouve un motif en forme de X difficilement lisible (faut-il y voir des clés entrecroisées ?). Sur la branche du haut, on ne discerne plus bien ce que représentent les quatre traits verticaux. Dans sa petite plaquette, le P. Roger Blot ne croit pas à une datation trop ancienne de cette croix et propose un dessin assez curieux de sa face nord[3].

Le motif des deux volutes opposées se retrouve sur d’autres pierres gravées : par exemple sur un linteau de La Ville Auger à Saint-Pern (dans le 35)[4] ou sur des chapiteaux de l’église Saint-Jacques de Perros-Guirec (dans le 22).

Cette dernière représentation remonterait au 11e siècle : associée à une rouelle solaire, elle représenterait des cornes de bélier (le soleil entre dans la constellation du bélier à l’équinoxe du printemps).

Il est à remarquer aussi qu’une maison du bourg de Dingé (1 rue des Lavoirs, 1 rue de Tanouarn) est dite « des Templiers » puis dite « Richelieu ». D'après Élie Desvaux, de l’ancienne maison, dépendant de l'abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt (dans la forêt de Rennes où les Templiers avaient des possessions), il ne reste presque rien, à l'exception de quelques éléments d'architecture pouvant remonter au 16e siècle[5].

Enfin, la croix de Dingé est peut-être liée à la maison templière de Combourg[6] qui n’est pas très éloignée. Les Templiers possédaient un fief qui s’étendait jusqu’à Lourmais, le baillage de Terre-Rouge. Il y a aujourd’hui les lieux-dits : Le Temple, La Moignerie, Terre Rouge à Bonnemain. Signalons aussi au passage qu'il existe à Dingé une autre croix ancienne, cette fois-ci au milieu des champs, surmontant un menhir renversé.

[1] Croix et calvaires du canton de Hédé (La Mézière, Association Historique du Canton de Hédé, ADHCH, 1997, numéro 3, p. 19). Par ailleurs, Dingé semble se trouver sur le tracé de plusieurs anciennes voies romaines.

[2] On retrouve ce motif à la chapelle Saint-Antoine de Tressignaux (dans le 22) : « Notons qu’il ne s’agit plus de marque à proprement parler. Sur la façade sud, une pierre sombre (spilite de Paimpol), située à gauche de l’entrée, porte un tracé significatif : dans un cercle, un trèfle ou selon que l’on remarque davantage les pleins que les creux une croix pattée des Hospitaliers St Jean de Jérusalem » (Jean-Paul Le Buhan, Les signes sur la pierre. Les marques lapidaires des anciens tailleurs de pierre en Bretagne, Fouesnant, Yoran Embanner, 2013, p. 58).

[3] Croix et merveilles du Pays de Combourg, 1996, non paginé (circuit 5).

[4] Reproduit dans Jean-Paul Le Buhan, op. cit., p. 292 ; dans le même ouvrage, on peut voir une reproduction d’une pierre tombale de la chapelle Saint-Jean du Créac’h en Plédran montrant le même motif répété deux fois en superposition à la place d’une croix (p. 342).

[5] Desvaux (Élie), Histoire d’un village breton du pays gallo (Dingé, É. Desvaux, 1998), p. 46.

[6] 5 rue Chateaubriand. La maison actuelle, transformée en restaurant, date du 16e siècle.

Une église néo-byzantine en Basse-Normandie

Saint-Julien de Domfront

(texte et illustrations de Jean-Marc Boudier)

On voit son grand clocher-flèche de loin dans la campagne normande environnante (le bocage du Passais, pays de Saint Fraimbault de Lassay - Lancelot du Lac) : il s’agit de l’église Saint-Julien de Domfront, dans l’Orne, au cœur de la cité médiévale qui se trouve sur les hauteurs de la ville. Elle fut construite, pour des raisons de place et d’économie, au début du 20e siècle avec une toute moderne et audacieuse ossature en béton armé (procédé Hennebique) [1] remplie de moellons de grès sur un plan au sol carré (comme les églises byzantines), à la place d’une autre église éponyme, de forme latine et datant du 18e siècle. Saint Julien était le premier évêque du Mans et l’évangélisateur de cette région de marche ou de passage. Domfront, ancienne ville des rois, relevait ainsi autrefois de l’évêché du Mans.

Certes, la paroisse d’origine de Domfront est excentrée par rapport à la citadelle, se trouvant au bas de la colline, dans le quartier Notre-Dame, avec la très ancienne et attachante église Notre-Dame sur l’Eau, véritable joyau de l’art roman normand. Celle-ci dépendait autrefois de la proche abbaye bénédictine Notre-Dame de Lonlay [2] et le lieu où elle est construite pourrait avoir inspiré Chrétien de Troyes dans les épisodes du « pont de l’épée » et du « gué périlleux ».

C’est l’abbé Édouard Dutertre, nommé curé de Domfront en 1921, qui est à l’origine de ce projet architectural de Saint-Julien qui a vu le jour avec l’appui de la mairie et qui suscitera des réactions très diverses. On peut voir aujourd’hui sa tombe au fond à droite de cette église consacrée le 30 septembre 1933 (construite entre 1924 et 1926). L’architecte du gouvernement Albert Guilbert (1866-1949) [3] a été quant à lui chargé de la construction de l’édifice et c’est un mosaïste et verrier de Paris, Jean Gaudin [4], qui s’est occupé de la riche et colorée décoration intérieure, d’inspiration byzantine, terminée en 1929.

Le visiteur peut être déjà surpris par l’aspect extérieur de l’édifice, notamment par son imposante façade (où une croix que l’on qualifiera, faute de mieux, de « quadratée » surmonte les trois clochers) donnant sur la vieille rue Saint-Julien, mais c’est surtout l’intérieur qui vaut le détour. Dès son entrée, il semble accueilli par un immense Christ Pantocrator qui lui ouvre les bras et dont on voit le Cœur enflammé et rayonnant, couronné d’épines. Il est entouré de différents saints (à gauche : saint Julien, saint François de Sales et sainte Marie-Madeleine Postel ; à droite : sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, saint François d’Assise et saint Louis).

Une impressionnante coupole se trouve à la croisée de quatre grands arcs en plein-cintre, sur lesquels est assis le clocher d’une hauteur d’environ quarante-cinq mètres, et dispense la lumière, faisant briller l’or présent sur les voûtes et les parois. Les voûtes et les parements sont ainsi recouverts d’un enduit en mortier gratté, appelé « sgraffito », de deux tons, crème et ocre, rehaussé de tesselles dorées. Quatre grands lustres de bronze se trouvent aussi suspendus à la croisée des arcs. Sur les murs et les arcades de cette église sans piliers, on découvre un important décor mosaïqué qui renforce l’impression de richesse et de beauté. Des chapelles sont dans huit absidioles à chaque angle du plan carré.

Trois grandes verrières aux tons jaunes et bleus se détachent sur un fond noir. Sur la première rosace sont représentés le Chrisme et diverses armoiries. Les deux autres sont consacrées respectivement au Christ (on y trouve la croix, le pélican, l’agneau et le poisson) et au Saint-Esprit (colombe descendante, que l’on retrouve par ailleurs au-dessus du porche d’entrée - surmontant un globe - et sur la mosaïque des fonts baptismaux, et symboles des trois vertus théologales : bouclier de la foi, ancre de l’espérance et cœur enflammé de la charité).

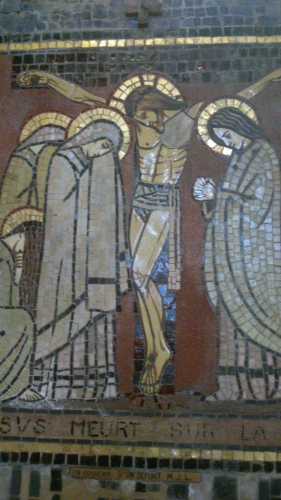

A noter enfin la grande mosaïque aux couleurs vives derrière les fonts baptismaux, représentant le baptême du Christ par saint Jean-Baptiste, et les stations d’un touchant Chemin de Croix [5] réalisées en céramique vernissée et mosaïque, collées dans un ciment de couleur rose.

Par rapport à de nombreux exemples d’architecture religieuse au vingtième siècle souvent peu heureux, où l’on ne retrouve plus aucun symbolisme traditionnel mais parfois même une signification inversée, cette église originale, aujourd’hui en grande partie restaurée, présente donc un mélange plutôt harmonieux d’inspiration d’art byzantin et de style occidental, parfois même Art Déco. Certes, le rapprochement ne va pas jusqu’au bout, en mettant par exemple un iconostase, et il manque la noblesse des matériaux de construction, mais cela donne quand même un ensemble clair et chaleureux propice au recueillement de la prière, à la contemplation et à la célébration de l’office. Le riche terreau mystique normand a su ainsi, à l’époque moderne, faire fleurir ces lueurs inattendues de Christianisme oriental à Domfront, qui se situe par ailleurs sur un « axe de lumière » archangélique reliant l’abbaye de Clairvaux, la cathédrale de Chartres et le Mont Saint-Michel [6].

[Inspiré de la plaquette vendue sur place : L’église Saint-Julien de Domfront (Orne), une église néo-byzantine, 2003 [7]].

[1] Très tôt l’édifice a connu des signes de faiblesse, allant au fil des ans jusqu’à mettre en péril la solidité de l’ensemble. La mauvaise qualité du béton et l'insuffisance des armatures sont en cause.

[2] Lire de Lucien Musset : Normandie romane, tome 1 : La Basse Normandie, La Pierre-qui-vire, Zodiaque, collection « La nuit des temps », 1967, p. 211-215. Cet auteur émet au passage un jugement très sévère sur l’église moderne, écrivant à propos de Notre-Dame sur l’Eau : « Aujourd’hui les Domfrontais sont pleinement conscients de sa valeur, qui apparaît d’autant mieux que la ville haute est déshonorée depuis quarante ans par l’écrasante église Saint-Julien, monstre de béton qui tient du hall de gare et des bains-douches municipaux » (p. 213).

[3] Albert Guilbert s’inspire certainement au départ des constructions des frères Perret, comme Notre-Dame du Raincy (1923) par exemple, mais en choisissant au contraire un plan centré. Il rejoint quelque part un certain courant témoignant d'un regain d'intérêt pour l'architecture chrétienne d'Orient, qui ne fera que croître pendant l'entre-deux-guerres. On peut aussi faire un rapprochement avec par exemple l’imposante basilique Sainte-Thérèse de Lisieux (consacrée en 1954), élevée par Louis-Marie Cordonnier dans un style composite (dit romano-byzantin) fortement inspiré par celui de la basilique du Sacré-Cœur à Paris. On doit à Albert Guilbert aussi la Cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste (1906) de Paris (rue Jean-Goujon) et l’église Sainte-Jeanne-d’Arc (1926) de Versailles qui précèdent toutes deux Saint-Julien de Domfront.

[4] Cet important atelier de maîtres-verriers a été fondé en 1890 à Paris par Félix Gaudin (cf. Jean-François Luneau, Félix Gaudin - peintre-verrier et mosaïste 1851-1930, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2006) et a créé de très nombreuses réalisations dans des églises ou chez des particuliers. On ne trouve pas trace de l’église de Domfront dans le fonds des Ateliers Gaudin qui se trouve aux Archives Nationales du Monde du Travail. C’est le fils de Félix auquel il rachète l'atelier des vitraux et mosaïques en 1909, Jean Gaudin (1879-1954), mosaïste et verrier, qui a réalisé la décoration intérieure de l’église de Domfront.

[5] On peut le comparer à un autre Chemin de Croix, du même Jean Gaudin, dans l’église Saint-Pierre-ès-Liens à Blérancourt (Aisne).

[6] Cf. Georges A. D. Martin, Normandie Terre du Graal au cœur de la légende, Le Coudray-Macouard, Cheminements, 2005.

[7] L’Association « Les Amis de l'église Saint-Julien de Domfront » a fait un site internet où l’on peut trouver de nombreux renseignements : http://jlamfl.pagesperso-orange.fr. Cf. l'article " Découvrez le Bocage à 45 m de haut ! ", dans Ouest France, édition Orne, vendredi 18 septembre 2015.